Erste Testanlage auf Werkhof Scheidegg neben Kehrichtverwertung Winterthur.

Andreas Dreisiebner / PW

Biodiverse Flachdächer liefern Strom

Nach über zehn Jahren Forschung zum Thema Gründach und PV und dem im August 2024 fertiggestellten Abschlussbericht zur dreijähren Testreihe «Entwicklung und vergleichender Test eines Gesamtpakets für bifaziale PV-Systeme auf Gründächern» (Link am Schluss des Artikels) nutze ich gerne die Gelegenheit, Ihnen den Stand der Technik ein bisschen näher zu bringen.

Die Ausgangslage war mir klar, denn als Landschaftsgärtner und als Vorstandsmitglied bei Solarspar (solarspar.ch) sah ich immer mehr einen Interessenkonflikt auf den Flachdächern auf uns zukommen, einerseits sollten wir Grün in die Städte bringen, andererseits sollten wir lokal Strom produzieren, nämlich dort wo wir ihn auch konsumieren.

Erste Testanlage auf Werkhof Scheidegg, Winterthur

Damals, im Jahre 2012 existierten sehr wenige Unterkonstruktionen für PV-Installationen auf Gründächern. Zum Beispiel von er Firma Zinco, und dabei war die Hauptargumentation für diese damals sehr teure Kombination, der Kühleffekt bei den PV-Modulen, was zu mehr Ertrag in kWh führen soll, denn die immer noch genutzten kristallinen Siliziummodule haben es gerne kühl: konkret produzieren wärmere Module weniger kWh’s als kühlere Module.

Zusammen mit den entsprechenden zwei Abteilungen der ZHAW und Solarspar erhielten wir einen ansehnlichen Förderbeitrag vom Klimafonds Stadtwerk Winterthur und auch die Möglichkeit, das «Güselwagenhausdach» bei der KVA für diese Testanlage zu nutzen. Dort testeten wir die «hochbeinige» Unterkonstruktion von Zinco und die immer noch im Einsatz befindlichen ebenerdigen Aufständerungen im Vergleich. Auch hierzu gibt es einen Abschlussbericht nach drei Jahren. Kurz und gut: der Effekt war ernüchternd, denn der Kühleffekt wurde zwar gemessen, die Module blieben beim bewässerten Gründach im Vergleich zum weitverbreiteten Kiesdach um 3 °C kühler im Durchschnitt, aber beim Ertrag waren dies nur 0,7 % mehr, somit also unbedeutend.

Zweite Testanlage auf Seniorenheim, Winterthur

Bei unserer darauffolgenden Testanlage (Seniorenheim Wiesengrund, Gebäude Eichgut, ebenfalls in Winterthur, im Jahr 2015) ging es dann das erste Mal in die Vertikale mit der gleichen «Truppe» und wieder mit Solarspar und dem Klimafonds als Forschungsinvestoren.

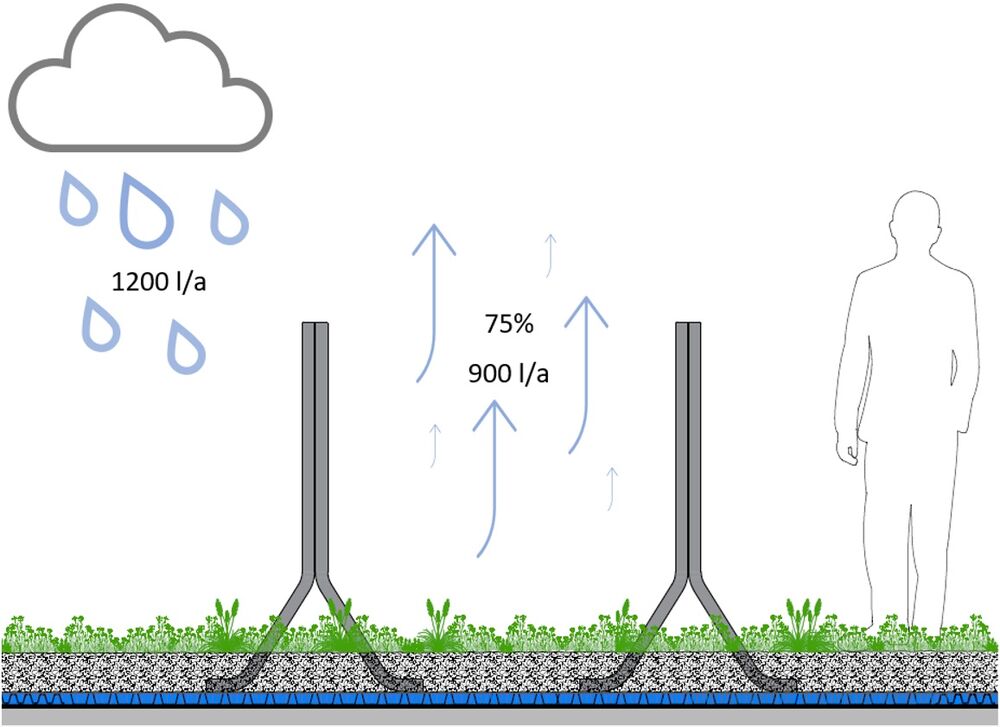

Bei diesem Dach fokussierten wir uns nebst dem Stromertrag auch auf die Regenwasserretention und auf die Biodiversität. Daneben wollten wir noch herausfinden, ob die Reflexionsleistung (Albedoeffekt) von silbriglaubigen Pflanzen «etwas an zusätzlichem Stromertrag bringen». Ausprobieren, messen und weiterentwickeln war angesagt. Die Natur machte natürlich was sie wollte: die Pflanzen wanderten und je nach Trockenheit oder Regen war in einem Jahr der Effekt grösser oder kleiner. Dieses Dach war natürlich forschungsmässig sehr wichtig als erste vertikale Testanlage weltweit. Doch wirtschaftlich jenseits, weil wir Spezialmodule mit bifazialen Zellen verwendeten (auf beiden Seiten produzieren diese Zellen Strom), was zur damaligen Zeit äusserst exotisch war. Nicht zu vergessen: zur damaligen Zeit durfte man ein Flachdach nur mit einer Bewilligung über der Höhe von 20 cm über Attika nutzen, daher blieben wir mit den 2-reihigen Modulen sehr tief.

Dritte Testanlage auf Valserwasser-Abfüllanlage

Das Team entschied sich nun, beim nächsten Mal Standardmodule zu verwenden. Die Gelegenheit kam 2019 und Solarspar packte diese auf der Abfüllanlage von Valserwasser in Vals. Der Zeitdruck war aber enorm, denn die Zeit der sogenannten KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung) war in den letzten Zügen, das bedeutete «take it or leave it.»

Solarspar als Contractor der Anlage, zusammen mit Zinco Schweiz und André Richter als sehr versierter wissenschaftlicher Solarspezialist realisierten diese vertikale PV-Anlage in den Bergen mit damals «normalgrossen» auf dem Markt erhältlichen bifazialen PV-Modulen in 3 Monaten, Ende September 2019 war die Anlage am Netz und sie läuft immer noch hervorragend. Ja, diese Anlage ist erstellt worden, bevor es Subventionen gab für Winterstromanlagen und ist zurecht eine Pilotanlage, die den direkten Vergleich mit der südaufgeständerten flachen PV-Anlage auf dem Dach nebenan (ebenfalls von Valserwasser) nicht scheuen muss. Die Anlage wurde auf einem Kiesdach realisiert mit dem Fokus auf den Ertrag und die zügige, kostengünstige Realisierbarkeit.

Anlagen an solch einem Standort, in einem Nord/Süd-Tal mit wenigen Sonnenstunden im Winter, werden unterschiedlich besonnt, was naturbedingt zu sehr unterschiedlichen Ertragsprofilen führt: Gesamthaft ein Mehrertrag bei der aufgeständerten Südanlage, aber je nach Schneefall massiv mehr Ertrag an Winterstrom bei der neuen vertikalen PV-Anlage mit bifazialen Modulen Ost/West … was ist nun wichtiger?

Vierte Testanlage Mattenbach, Winterthur

Dank einem Workshop des Bauamts der Stadt Winterthur kam nun das vierte Testdach Mattenbach zustande, auch in Winterthur. Ja, Behörden sind manchmal ganz hilfreich: Weil der private Bauherr das EnergieGrünDach selber finanzierte und die Dienstleistung von Solarspar als Contractor nicht benötigte, realisierte ich dieses Dach mit meiner Gartenbaufirma A777.

Auf diesem Dach wurden nun die Aspekte Biodiversität und der Ertrag bei diversen Aufständerungen gemessen. Nebenbei machten wir noch mit diversen Substraten versuche, drosselten den Wasserabfluss, ersetzten teilweise Stahlprofile durch Akazienholz und probierten Urban Gardening.

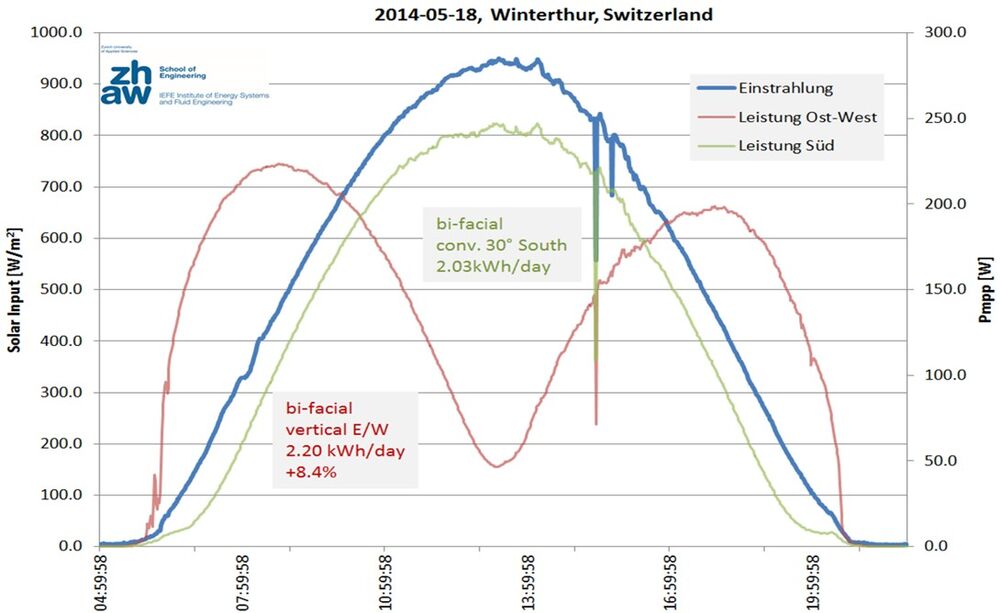

Konkret, was soll das denn bringen ausser schönen Forschungsresultaten? Wenn wir nun die neusten Entwicklungen auf dem Strompreismarkt sehen, wird die vertikale Aufständerung sehr attraktiv, denn sie produziert nach dem Mittag am wenigsten, wenn alle anderen PV-Anlagen (Süd, Ost/West und dachparallel) Höchstleistung erbringen und somit die Preise fallen. Vertikal produziert mit einem Kamelprofil am Morgen und am Abend und nicht mit einen Dromedarprofil nach dem Mittag.

Wir haben die klassische nach Süden und die nach Ost/West aufgeständerte Anlagen mit zwei Versionen von vertikal aufgeständerten Modulen verglichen: bei den vertikal aufgeständerten verwendeten wir eine Version, die weniger als 100 cm über Substrat bleibt (somit nur meldepflichtig ist) und eine Version mit Standardmodulen, mit einer Bauhöhe von ca. 140 cm über OK Substratoberfläche.

Das Fazit da ist folgendes: Bei der klassischen Aufständerung Süd oder Ost/West wird immer noch ca. 10-20 % mehr Ertrag in kWh über das Jahr erwirtschaftet, bei der Vertikalinstallation fallen aber die Erträge immer mehr in den Wintermonaten sowie am Abend und am Morgen an. Also dann, wenn diese Kilowattstunden auch gebraucht werden.

Gründach kühlt und schützt Flachdach

Weiter ist ganz wichtig festzuhalten, dass ein Gründach dazu beiträgt, dass ein Flachdach länger dicht bleibt, denn die Abdichtung hat nur die Hälfte der Temperaturschwankungen auszuhalten. Beim Beispiel Mattenbach gingen wir nun weiter, denn das Regenwasser wurde ja maximal zurückgehalten, somit trocknete das Dach kaum aus, die Wärme gelangte nie via Mineralsubstrat in die Dämmung und somit bleiben die obersten Räume kühler. Keine Hexerei, doch der Effekt ist sehr gut spürbar: ja, Pflanzen brauchen Wasser zum kühlenden Verdunsten. Und nebenbei: die grünen Helfer machen dies sehr zuverlässig, ohne eine Rechnung zu stellen.

Biodiversität

Bei der Biodiversität wurde über die 3 Jahre gezählt, gezählt, gezählt. Wir haben einmal 20 Sorten Pflanzen eingesät, gefunden wurden auch 3 Jahre später über 70 Arten, ja auch invasive Neophyten, sowie Brennnesseln. Die grosse Vielfalt gewährte auch vielen Insekten (Käfer, Bienen, Schmetterlinge, etc.) eine nachhaltige Lebensgrundlage, der Zweck wurde also erfüllt.

Pflegeaufwand

Zurecht wird nun auf den zusätzlichen Pflegeaufwand bei solch wüchsigen Dächern hingewiesen, wo auch zugegebenermassen der Gewinn bei einer EnergieGrünDach-Anlage weggejätet werden kann, wenn diese nicht pflegegerecht bebaut wurde. Hierzu gibt es genügend Beispiele, die trotz besserem Wissen auch 2024 noch immer verbaut werden.

Pflegeaufwand-Optimierung: Hierzu ist mit der Partnerfirma WepfAir und mit zwei Abteilungen der ZHAW ein spezieller Mähroboter im Bau (vgl. Bild). Die umgerüsteten existierenden Rasenmähroboter konnten nicht genügend adaptiert werden. Die Neuentwicklung wird ab 2025 dann den Job weitestgehend übernehmen, wenn bei der Installation der Anlage gewisse Spielregeln eingehalten werden.

Energie aus Schwachwind

Ein weiterer Ausblick geht dahin, dass wir auf dem Dach der Zukunft nicht nur die Sonne als Energieressource nutzen werden: der Wind ist eine weitere Quelle. Auch hier ist aber genau die richtige Technik gefragt, welche die bei uns herrschenden Schwachwindverhältnisse überhaupt nutzen kann. So wie etwa ist die patentierte 6-flügelige Technik von WepfAir aus Andelfingen, die bereits bei 0,8 m/s dreht und bei 2 m/s Strom produziert. Das nun erste kommerzielle Projekt wird bereits in diesem Jahr umgesetzt. Für grössere Windturbinen wurde diese Technik bereits erfolgreich angewendet.

Fazit

Ein Flachdach kann sehr vielfältig, sogar zum Gemüseanbau (Urban Gardening) genutzt werden. Es lohnt sich, so früh wie möglich die gewünschten Nutzungen (auch z.B. bezüglich Begehbarkeit) in der Planung zu berücksichtigen, denn auch die Statik und die Aufbauart (z.B. Dämmung ohne Gefälle für das Staudach) sind wichtige Faktoren, die Lösungen ermöglichen oder einschränken. Bei Bestandsdächern etwa, die mit PV nachgerüstet werden sollen, ist es umso wichtiger, den Zustand der Dachhaut und den Aufbau genau zu kennen, damit man für die nächsten 30 Jahre die richtigen Entscheidungen treffen kann.

Abschlussbericht vom 19.8.2024 zur PV-Versuchsanlage Mattenbach (PDF, 100 Seiten, 12.6 MB): «Entwicklung und vergleichender Test eines Gesamtpakets für bifaziale PV-Systeme auf Gründächern» (Titelblatt vgl. Bild 1).

Die PV-Versuchsanlage mit installierter Leistung von insgesamt 93 kWp wurde auf dem Dach der «alten Druckerei» in Mattenbach (Winterthur) realisiert.

Dieser Expertenbeitrag war auch schon im Printheft HK-Gebäudetechnik 6/24 September, S. 56-60.